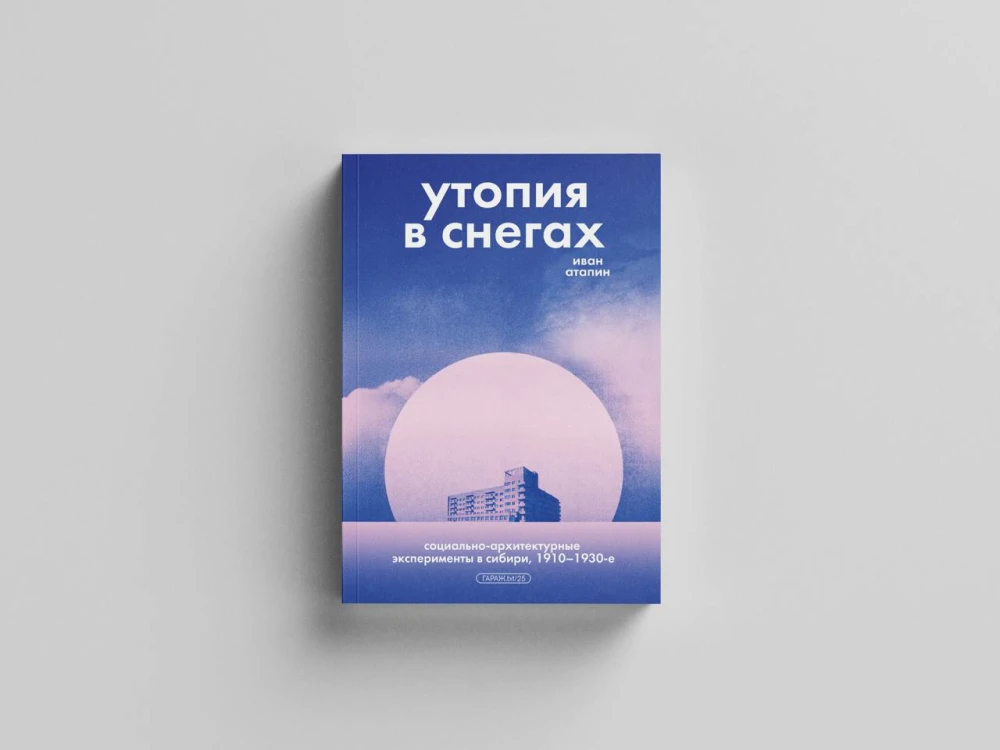

«Утопия в снегах. Социально-архитектурные эксперименты в Сибири, 1910–1930-е»: издательская программа Музея «Гараж»

15 апреля 2025 г.

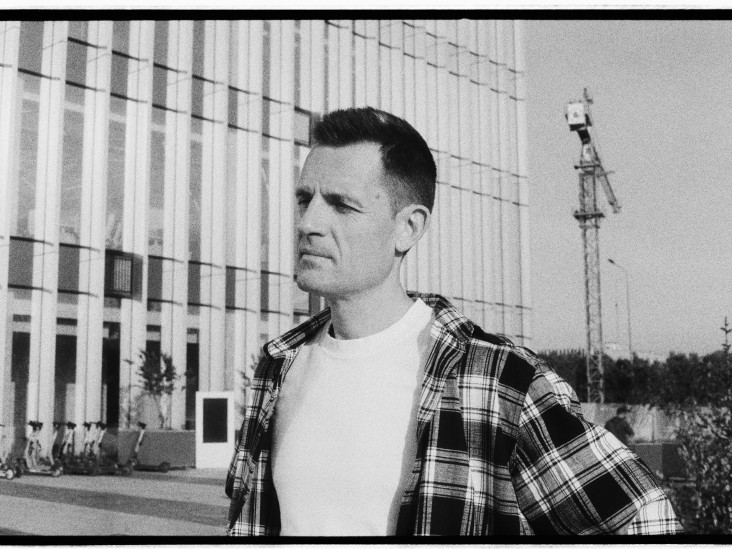

В издательской программе Музея «Гараж» вышла одна из первых новинок этого года, книга «Утопия в снегах. Социально-архитектурные эксперименты в Сибири, 1910–1930-е» авторства Ивана Атапина. Редакция INTERIOR+DESIGN публикует отрывок из книги

Когда говорят про социально-архитектурные эксперименты, обычно подразумевают советский авангард. Но в Сибири эта тенденция обозначилась почти за 10 лет до революции. В книге представлена широкая панорама творческих поисков, в той или иной степени утопических — от попыток нащупать «сибирский стиль» в 1910-е до неоднозначного «освоения классического наследия» 1930-х, от разработки экономичного жилья для рабочего класса до постройки домов-дворцов для советской элиты, от общественных инициатив по созданию пасторальных городов-садов до централизованной программы строительства социалистических городов.

По теме: Книги об искусстве от Ad Marginem: фрагменты монографий

Новое жилье Сибири в 1920-е гг.

Между индивидуальным и общим

В середине 1920-х гг. в архитектурную жизнь Сибири все глубже проникают авангардные направления. Главным центром творческих экспериментов становится бурно растущий Новониколаевск (с 1926 г. — Новосибирск). В 1925 г. Сибирский Чикаго получил статус столицы огромного Сибирского края, территория которого простиралась от Северного Ледовитого океана до северных районов современного Казахстана. Оживление экономической жизни страны, которое пришлось на годы НЭПа, способствовало открытию в регионе много- численных торговых организаций, трестов, учреждений кооперации, банков.

Немаловажную роль в архитектурном процессе играли конкурсы на проекты различных зданий, которые организовывались Московским архитектурным обществом (МАО). Символично, что в 1925 году были заложены не только широко известные сооружения — манифесты советского авангарда (здание газеты «Известия» в Москве и Дом культуры Московско-Нарвского района в Ленинграде), но и конструктивистское здание Промбанка в центре Новосибирска, конкурс на проект которого провело МАО. Конкурсная система служила действенным механизмом распространения новых архитектурных веяний. Теперь они не приходили в Сибирь с опозданием — все происходило синхронно со столицами.

Дом Ленина. Фото Ивана Моторина из альбома «Новосибирск 1891–1934»

В Сибири в той или иной степени проявили себя все ключевые творческие объединения тех лет: конструктивисты (Объединение современных архитекторов, ОСА), рационалисты (Ассоциация новых архитекторов, АСНОВА), урбанисты (Объединение архитекторов-урбанистов, АРУ) и пролетарские архитекторы (Всероссийское общество пролетарских архитекторов, ВОПРА). Наибольшее влияние имели представители конструктивизма. Во второй половине 1920-х гг. филиалы ОСА появились в Томске, Омске и Новосибирске, их деятельность упоминалась на страницах конструктивистского журнала «Современная архитектура» («СА»). Впрочем, в местных реалиях теоретические разногласия между различными группировками неминуемо сглаживались и приводили к мощному творческому результату — к тому, что общественность просто и емко называла «новой архитектурой».

Вслед за крупными общественными зданиями в городах Сибири стали появляться жилые дома в духе конструктивизма. Большие каменные сооружения — с гладкими, полностью лишенными декора фасадами, широкими окнами, длинными полосами балконов, — отражающие в своем облике «функциональный метод», были новым явлением для региона и сильно выделялись среди старой застройки. Кроме того, они выгодно отличались от рядовых жилых домов наличием бытовых удобств и соблюдением санитарных норм жилой площади.

Проект жилого дома Сибкрайсоюза вместе с другими работами Ивана Бурлакова был хорошо встречен на Первой Всесибирской выставке живописи, скульптуры, графики и архитектуры в январе 1927 г. О них восторженно отзывался обозреватель томской газеты «Красное знамя»: «Смотришь на проекты клуба совработников, общежития Сибкрайсоюза, на эти огромные здания, где железобетон чередуется со стеклом, и видишь, как в грузное месиво курных сибирских из- бенок врезывается железобетон, как банное окошко заменяется огромным зеркальным стеклом, и чуешь рост новой Сибири».

Инженер Дубенецкий, интересовавшийся архитектурой Сибирского Чикаго, выделил жилой дом Промбанка как пример «облагораживания форм и создания ансамбля группировкой масс без применения дорогостоящих, но по существу дешевых эффектов».

В схожей стилистике был возведен дом Сибкрайисполкома в центре Новосибирска, на углу Красного проспекта и улицы Коммунистической. Четырехэтажное здание выделялось среди окружающей краснокирпичной «купеческой» застройки своей массивностью, но в остальном его внешний вид был предельно аскетичен (и очень сильно отличался от помпезных ведомственных жилых зданий, которые появились позднее). Тем не менее в течение ряда лет это был самый статусный жилой дом региона. Здесь обитал первый секретарь краевого комитета ВКП (б) Роберт Индрикович Эйхе, могущественный сталинский наместник, вокруг которого сложился локальный культ лич- ности. Соседями Эйхе и его супруги Евгении Евсеевны стали видные советские и партийные работники Сибири*. Писатель Анатолий Никульков, который в юношеские годы жил в кварти- ре на четвертом этаже, сравнил дом Сибкрайисполкома с мо- сковским Домом на набережной, увековеченным в одноимен- ном романе Юрия Трифонова. В 1937–1938 гг., когда маховик репрессий среди сибирской политической элиты набрал обо- роты, аресты в доме Сибкрайисполкома проводились «этаж за этажом, подъезд за подъездом»12. К этому времени чета Эйхе уже перебралась из Новосибирска в Москву, в упомянутый Дом Правительства на Берсеневской набережной, который стал их последним домашним адресом перед тюрьмой и расстрелом.